✅ Le contrôle de conventionnalité in concreto évalue la conformité d’une loi avec les traités internationaux dans une affaire précise, assurant la primauté des normes internationales.

Le contrôle de conventionnalité in concreto est un mécanisme judiciaire qui permet aux juges d’examiner la conformité d’une norme interne (comme une loi) avec les engagements internationaux, notamment les traités. Ce contrôle s’exerce dans le cadre d’une affaire spécifique, où le juge évalue si l’application d’une norme interne est compatible avec les obligations internationales de l’État, en tenant compte des circonstances particulières du cas. Contrairement au contrôle in abstracto, qui examine la norme en général, le contrôle in concreto se concentre sur son effet dans un cas précis.

Présentation du contrôle de conventionnalité in concreto

Nous allons approfondir le fonctionnement du contrôle de conventionnalité in concreto, en examinant ses fondements juridiques, son importance dans la protection des droits humains et les implications pratiques pour les justiciables. Nous verrons également comment les juges appliquent ce contrôle et les critères qu’ils utilisent pour déterminer la conformité des normes nationales aux engagements internationaux.

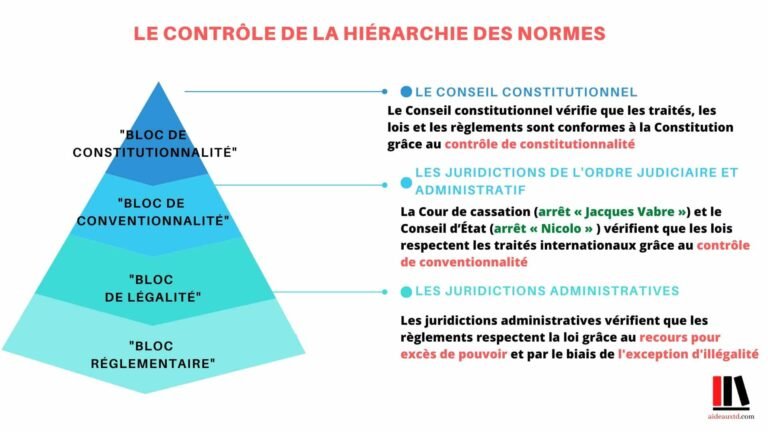

Les fondements juridiques

Le contrôle de conventionnalité in concreto trouve son origine dans la nécessité de garantir le respect des droits fondamentaux tels qu’énoncés dans les conventions internationales. Par exemple, la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) impose aux États signataires d’assurer la protection des droits qu’elle consacre. En cas de conflit entre une norme nationale et la CEDH, un juge peut déclarer une telle norme non applicable dans le cadre de l’affaire qu’il traite.

Importance du contrôle de conventionnalité in concreto

- Protection des droits individuels : Ce mécanisme renforce la capacité des individus à contester les lois qui pourraient porter atteinte à leurs droits protégés par les traités internationaux.

- Renforcement de l’État de droit : En permettant aux juges de vérifier la légalité des normes internes, il contribue à la préservation de la démocratie et de l’État de droit.

- Dialogue entre les systèmes juridiques : Il favorise également un dialogue entre le droit national et le droit international, encourageant ainsi une harmonisation des normes.

Application du contrôle de conventionnalité in concreto

Lorsqu’un juge est confronté à une norme qu’il soupçonne de violer une obligation internationale, il doit examiner plusieurs éléments : la nature de la norme, son contexte d’application, et surtout, son impact sur les droits des parties en présence. Par exemple, un juge pourrait se référer à la jurisprudence internationale ou à des décisions antérieures pour éclairer son analyse. Ce processus implique souvent un examen minutieux des faits et de la législation applicable.

En somme, le contrôle de conventionnalité in concreto joue un rôle crucial dans la protection des droits fondamentaux, et sa mise en œuvre par les juges peut avoir des conséquences significatives sur les décisions judiciaires et sur l’équilibre entre le droit national et les engagements internationaux.

Application pratique et exemples jurisprudentiels du contrôle de conventionnalité in concreto

Le contrôle de conventionnalité in concreto est un mécanisme essentiel permettant de vérifier la conformité des normes internes avec les normes internationales et les traités ratifiés par un État. Cette approche résulte de la nécessité d’assurer une application fidèle des droits fondamentaux tel que prévu par les conventions internationales, notamment la Convention européenne des droits de l’homme.

Exemples jurisprudentiels

La jurisprudence offre plusieurs exemples concrets illustrant l’application du contrôle de conventionnalité in concreto. Parmi eux, on peut citer :

- Affaire Golder c. Royaume-Uni (1975) : Le Tribunal a affirmé que l’État devait assurer un accès effectif à la justice, conformément à l’article 6 de la Convention.

- Affaire Soering c. Royaume-Uni (1989) : La Cour a examiné les conditions de détention et a souligné que le traitement réservé aux prisonniers devait respecter les normes internationales.

- Affaire Ocalan c. Turquie (2005) : La Cour a statué sur la nécessité d’un procès équitable pour les personnes accusées de crimes graves.

Application dans le contexte français

En France, le Conseil constitutionnel a également joué un rôle clé en matière de contrôle de conventionnalité. Par exemple, lors de la décision de 2006 concernant la loi relative à l’égalité des droits, il a été jugé que certaines dispositions contrariaient les engagement internationaux de la France.

Tableau comparatif des affaires

| Affaire | Année | Principaux enjeux | Résultat |

|---|---|---|---|

| Golder c. Royaume-Uni | 1975 | Accès à la justice | Violation des droits de l’homme |

| Soering c. Royaume-Uni | 1989 | Conditions de détention | Violation des normes internationales |

| Ocalan c. Turquie | 2005 | Procès équitable | Non-respect des droits procéduraux |

Conseils pratiques pour les juristes

Pour garantir une bonne application du contrôle de conventionnalité in concreto, les juristes peuvent :

- Se former sur le droit international et les conventions applicables.

- Analyser les décisions jurisprudentielles pertinentes pour anticiper les enjeux.

- Collaborer avec des experts en droits de l’homme pour enrichir leur compréhension des normes internationales.

Le contrôle de conventionnalité in concreto n’est pas seulement une question de légalité, mais également un moyen puissant de protéger les droits fondamentaux et d’assurer un meilleur accès à la justice pour tous.

Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que le contrôle de conventionnalité in concreto ?

Le contrôle de conventionnalité in concreto est un mécanisme juridique permettant de vérifier si une norme interne est conforme aux engagements internationaux d’un État, appliqué dans des cas spécifiques.

Quels sont les objectifs du contrôle de conventionnalité in concreto ?

Les principaux objectifs sont de protéger les droits fondamentaux, d’assurer la primauté du droit international et d’éviter les conflits entre normes nationales et internationales.

Qui peut effectuer ce contrôle ?

Ce contrôle peut être réalisé par les juges lors de l’examen des affaires qui leur sont soumises, notamment dans le cadre de la protection des droits des individus.

Quelle est la différence avec le contrôle de conventionnalité in abstracto ?

Le contrôle in abstracto porte sur la conformité d’une norme à un traité en général, tandis que le contrôle in concreto évalue cette conformité dans un contexte spécifique et factuel.

Quels sont les effets d’un contrôle de conventionnalité in concreto ?

Les effets incluent la possibilité d’écarter l’application d’une norme nationale contraire à un engagement international, garantissant ainsi la protection des droits des citoyens.

Quels sont les enjeux du contrôle de conventionnalité in concreto ?

Les enjeux incluent le renforcement de la protection des droits humains, la cohérence juridique et la crédibilité des systèmes judiciaires au niveau international.

| Points Clés | Détails |

|---|---|

| Définition | Vérification de la conformité d’une norme interne à des engagements internationaux dans des cas spécifiques. |

| Objectifs | Protection des droits fondamentaux, primauté du droit international, évitement des conflits de normes. |

| Responsables | Juge, tribunaux, autorités judiciaires. |

| Différence avec in abstracto | In concreto : contextuel, in abstracto : général. |

| Effets | Écarter des normes nationales contraires, renforcer la légitimité des décisions judiciaires. |

Pour plus d’informations ou pour partager votre avis sur le sujet, n’hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Consultez également d’autres articles sur notre site qui pourraient vous intéresser !